Trois idées reçues sur l’Ukraine en guerre

La vie quotidienne dans la guerre: qu’implique réellement organiser une armée populaire, s’engager, déserter, s’entraîner,...

5 février 2025

On pensait qu’on n’aurait plus à lire un article sur la vie quotidienne dans la guerre en Europe. On a d’ailleurs négligé de s’intéresser à cette réalité. Et l’on apprend aujourd’hui ce qu’implique réellement d’organiser une armée populaire, s’engager, déserter, s’entraîner, entrevoir ou non la fin de la guerre. On apprend aussi qu’il y a consensus parmi les Ukrainiens pour dire que l’hostilité russe ne s’arrêtera pas avec Poutine. C’est ainsi que se comprend leur attachement à l’adhésion à l’UE.

«Les Ukrainiens sont fatigués »,« l’Ukraine n’arrive plus à recruter des combattants », « les Ukrainiens souhaitent négocier ». Ces commentaires que l’on entend de plus en plus souvent depuis un an dans nos médias et sur nos réseaux sociaux ont toute l’apparence d’un simple constat de faits issus de l’observation.

Devenus des lieux communs, ces clichés circulent de plateaux de télévision en cercles de réflexion, désormais sous forme d’évidences inébranlables, tout comme étaient une évidence inébranlable la représentation héroïque de l’Ukraine il y a encore deux ans. L’épaisseur sociale de la guerre se perd dans ces diagnostics rapides qui aplanissent les situations complexes, gomment la pluralité des acteurs et négligent les choix difficiles que ces derniers doivent faire. Or, ces énoncés ne sont pas politiquement neutres, car ils construisent une certaine représentation de l’Ukraine qui peut servir à justifier des choix politiques que nos gouvernants sont amenés à faire dans la guerre. Déconstruire les diagnostics de sens commun, c’est aussi nous donner des outils plus fins pour comprendre et agir.

« Les Ukrainiens sont fatigués »

70 % d’Ukrainiens ont en 2024 un proche qui combat ou qui a combattu contre la Russie dans les rangs de l’armée ukrainienne. Près de 80 % déclaraient en2023 avoir au moins un proche blessé ou mort à la guerre. Ces indicateurs seuls suffisent à montrer le prix considérable que paie la société entière dans ce conflit armé. Au bout de trois ans de guerre de haute intensité, la fatigue des combattants sur le front, celle des institutions fonctionnant en situation d’urgence permanente, et celle des civils devant s’ajuster à un risque quotidien sur tout le territoire du pays, est indéniable. La résistance armée, tout comme la résilience civile, ont un coût, et nous ne mesurons pas encore leur impact durable sur les personnes et la société dans son ensemble.

La fatigue est bien là, et il ne pourrait pas en être autrement. Cependant, derrière le constat de fatigue des Ukrainiens, on entend, implicitement posé, une autre affirmation, un doute sur leur volonté de poursuivre le combat. La société épuisée le serait littéralement : vidée de ses ressources, sur le point de s’arrêter faute de carburant. Ma collègue ukrainienne, l’intellectuelle Tatyana Ogarkova, le disait un jour dans un échange avec les étudiants : « Quand on me pose la question “êtes-vous fatigués ?”, j’entends derrière “Quand est-ce que vous allez enfin vous arrêter?” »

Il est indispensable de s’écarter de l’analogie un peu trop facile entre fatigue et fin de consentement à poursuivre la guerre.

Les enquêtes d’opinion publique mesurent depuis le début de la guerre la volonté de la société ukrainienne de continuer le combat contre l’agresseur russe. Évidemment, les réponses données ne reflètent pas tant les choix faits par chacun des Ukrainiens quand la guerre vient frapper à sa porte, que la manière dont la société se perçoit et se raconte à un moment donné. Cependant, même lues de cette manière, les réponses, et surtout leur dynamique, sont riches d’enseignements. Ainsi, l’Institut international de sociologie de Kyiv pose, à intervalles réguliers, la question aux Ukrainiens : « Combien de temps encore êtes-vous prêts à endurer la guerre? » Pendant deux ans, entre mars 2022 et février 2024, la réponse « le temps qu’il faudra » a plafonné en tête avec des scores de 71 %-73 % des réponses. Une baisse s’observe effectivement dans la troisième année de la guerre, avec 63 % en octobre et 57 % en décembre 2024. Ce qui a surtout augmenté pendant cette période, c’est la proportion de réponses « difficile à dire », passée en un an de4 % à 18 % des réponses, et jusqu’à 28 % dans l’est du pays, au plus près de la zone de front. Les incertitudes d’une période où les Ukrainiens ont pris conscience que l’aide de leurs partenaires ne leur donnait pas les moyens d’une victoire militaire sur la Russie, ont inscrit la guerre dans une autre temporalité aux yeux de la population : « le temps qu’il faudra »ne se compte désormais plus en mois, mais en décennies, et introduit le trouble.

Dans une enquête réalisée de manière récurrente par Rating group, à la question « Croyez-vous que l’Ukraine gagnera cette guerre ? », 97 % des personnes interrogées ont répondu par la positive pendant les deux premières années de guerre. Le taux de réponses positives est descendu à 88 % depuis février 2024. Ce qui change surtout, c’est la répartition entre ceux qui se déclarent « certains » que l’Ukraine gagnera la guerre (81 %début 2022, 56 % à l’automne 2024) et ceux qui pensent qu’elle la gagnera« probablement » (16 % en 2022, 32 % en 2024). Ce que nous indiquent ces enquêtes, c’est à la fois le maintien d’un consensus social autour d’une guerre perçue comme juste, et une confrontation à des difficultés accrues, à la fois à l’intérieur de la société et dans le soutien international à l’Ukraine.

Cependant, au-delà des chiffres, l’observation des pratiques quotidiennes des Ukrainiens montrent une société en constante évolution, engagée dans une dynamique d’ajustements permanents aux nouveaux problèmes qui surgissent. À l’arrière du front, de nombreux Ukrainiens sont engagés de leur propre initiative dans des activités de défense. Par exemple, depuis la prise de conscience de la centralité des drones sur le champ de bataille actuel, les centres privés ou associatifs de formation au pilotage de drone, des initiatives de recherche sur les technologies qui y sont associées, des ateliers artisanaux ou industriels de fabrication de ces matériels, de levées de fonds pour l’achat de drones, se sont multipliés dans la société. Lorsque la problématique sur le champ de bataille change ou que de nouveaux besoins surgissent, la société se réorganise.

Sur les territoires diversement affectés par les combats, les Ukrainiens travaillent très activement à préserver les fondamentaux de la vie civile : continuité de l’éducation, maintien des services publics, activités économiques, vie culturelle. Cette paradoxale normalité, si surprenante pour le visiteur étranger qui s’étonne de voir les boutiques ouvertes et les cappuccinos servis sur les terrasses de café des villes ukrainiennes, n’est pas le signe d’un désengagement de la société qui souhaiterait oublier la guerre, mais un acte de résistance au quotidien. Alors que nos médias ne cessaient de promettre à l’Ukraine un hiver 2024-2025 catastrophiques sans chauffage ni électricité, l’Ukraine semble contrer les attaques sur ses infrastructures mieux que prévu. Repousser, reconstruire, refaire marcher, secourir après un bombardement est un travail de Sisyphe, mais c’est lui qui montre le mieux la capacité de la société ukrainienne à être fatiguée, tout en continuant à rechercher des ressources nouvelles pour avancer.

« L’Ukraine n’arrive plus à recruter de combattants »

« Oui mais le front ? », rétorquera le lecteur attentif. Les difficultés de l’armée ukrainienne sur le champ de bataille sont mises en scène au quotidien dans des comptes-rendus médiatiques, à grands renforts de cartes d’avancée ou de recul des troupes, tellement zoomées qu’elles en deviennent illisibles. Si le chapelet des noms de localités prises ou abandonnées par les belligérants tel ou tel jour brouillent la compréhension et se fondent dans un brouhaha monocorde, un message se détache clairement : l’armée ukrainienne manque de combattants, n’arrive pas à en recruter assez, et fait face à une multiplication de désertions.

Une fois de plus, le message vient avec un sous-entendu : si l’armée peine à recruter et garder les combattants, c’est peut-être que les Ukrainiens ne souhaitent plus combattre et ne consentent plus à poursuivre cette guerre. Là aussi, il est indispensable de détacher la question du consentement à la prise d’armes de celle du consentement à la guerre. Chercher à comprendre les logiques sociales et les contraintes administratives à l’œuvre dans le recrutement des combattants offre une porte d’entrée bien plus heuristique dans la question cruciale du recrutement de civils pour la guerre.

La mobilisation militaire n’est pas seulement un acte performatif, elle est aussi un ensemble d’actions administratives qui assurent sa mise en œuvre, portées par des institutions plus ou moins aptes à la conduire. Le grand élan d’engagement volontaire dans l’armée qui a immédiatement suivi l’agression russe, a assuré la constitution d’unités combattantes pendant la première période de la guerre, mais a aussi masqué pendant plusieurs mois les fragilités de l’administration militaire.

L’une de ces fragilités était la difficulté pour les forces armées à identifier les civils qu’elles souhaitaient mobiliser : les registres des citoyens au regard de leur obligation militaire étaient sous format papier, localisés dans des bureaux dispersés, et surtout très inégalement mis à jour. La mobilisation générale prévue dans la législation ukrainienne ne suit pas une logique de sélection aléatoire, mais procède de manière progressive, des citoyens ayant la meilleure expérience militaire, jusqu’à ceux qui n’en ont aucune. S’il était relativement facile d’identifier les citoyens qui avaient récemment quitté les forces armées ou fait leur service militaire peu de temps auparavant, l’administration militaire a éprouvé de plus en plus de difficultés au fur et à mesure de la progression de la guerre, alors qu’elle devait piocher dans des catégories de citoyens dont le lien avec l’armée était bien plus distendu, qui n’avaient jamais mis à jour leur dossier dans les registres.

La difficulté était moindre en milieu rural, où il était plus facile de recenser les mobilisables, que dans les grandes villes, ce qui a conduit l’armée à sur-recruter dans les campagnes, donnant l’image d’une mobilisation inégalitaire et socialement injuste. Dans les villes, les bureaux de recrutement, dotés de fichiers de moins en moins pertinents sur des hommes de moins en moins socialisés à l’armée, ont multiplié les dérives. Les pratiques de rafles largement médiatisées, où desmilitaires étaient filmés en train d’arrêter et d’embarquer des hommes enpleine rue, étaient révélatrices de la tension entre l’ordre donné aux bureauxde recrutement de mobiliser un certain nombre d’hommes, et l’inadaptation desoutils administratifs mis à leur disposition pour le faire. La numérisation desregistres militaires est bien en cours, et une base de données électroniqueunifiée est entrée en fonctionnement il y a quelques mois, signalant la prisede conscience par l’État ukrainien des conséquences désastreuses de cettefaille administrative. Grâce à ce nouvel outil, les pratiques de recrutementvont peut-être évoluer.

Au-delà des difficultés pratiques, la guerre pose une question fondamentale en Ukraine : celle du modèle du devoir citoyen en vigueur dans la société, et de l’adéquation du dispositif de mobilisation militaire à ce modèle. Pensé pour les guerres et les sociétés d’hier, le modèle de la mobilisation repose sur la figure du citoyen-soldat, unité de base des forces armées dont cette dernière peut faire un usage indiscriminé. Ce modèle vient heurter les contours de la citoyenneté et du devoir citoyen élaborés dans l’Ukraine de ces dernières décennies. Dans une société où l’État était perçu comme fragile et potentiellement défaillant, etoù les idées libérales d’initiative et d’autonomie ont été au contraire valorisées, les citoyens ont élaboré des modes particuliers d’action pour le bien commun.

Dès le début de la guerre dans le Donbass en 2014, les citoyens se sont engagés dans la défense du pays, mais au sein de communautés restreintes. De nombreux civils avaient rejoint des bataillons volontaires, sensibles à la liberté et à la camaraderie dans leur fonctionnement. D’autres se sont engagés dans des groupes associatifs, autour de projets : achat d’équipements pour l’armée, évacuation de blessés, réintégration de vétérans… Être efficace et utile, utiliser au mieux ses compétences au service de son pays, en appui de son État, est devenu le mode leplus valorisé d’accomplissement de son devoir citoyen. En se focalisant strictement sur l’institution militaire, les analystes négligent souvent un pan entier de la société ukrainienne activement engagée dans la défense, comme les initiatives autour des drones évoquées plus haut. Ces initiatives, externes à l’armée, viennent pourtant en support de la conduite de la guerre. Elles contribuent aussi à créer un vaste espace social, entre civil et militaire, de citoyens déjà concrètement engagés dans la guerre.

La mobilisation, anonyme et aveugle à l’expérience de vie de l’appelé, à ses projets et à sa perception de son utilité au service du pays, vient heurter de plein fouet ce modèle de citoyenneté.Le choc est encore accentué par le profil démographique des mobilisés. L’âge moyen de l’armée ukrainienne est en effet assez élevé, autour de 40-45 ans. Ces hommes arrivent dans l’armée riches d’une expérience personnelle et professionnelle, conscients de leurs handicaps, dont l’impréparation physique,mais conscients aussi de leurs atouts. Ils sont, encore moins que d’autres, prêts à devenir des unités interchangeables sur le front.

L’État ukrainien a pris conscience dece problème, et teste aujourd’hui des dispositifs d’ajustement des modes de recrutement à ces exigences de la société. Grâce aux initiatives proposées initialement par la société civile, l’État met en place des circuits de recrutement plus décentralisés et alignés sur les pratiques du privé, où les civils postulent de leur propre initiative à des offres d’emploi proposés par telle ou telle brigade des forces armées. Composer une armée à partir d’un corps social de civils, dans l’urgence de la guerre, n’est pas seulement une opération logistique : la mobilisation confronte aussi l’État aux fondements de son contrat social et au contenu du devoir citoyen.

La désertion, elle aussi largement médiatisée en tant que signe de démoralisation des Ukrainiens, relève également de logiques sociales bien plus complexes. De nombreux déserteurs, à la fois ceux qui sont nouvellement arrivés sur le front et ceux qui combattent depuis bientôt trois ans, pointent des raisons très précises de leur refus à continuer. L’absence de durée maximale de mobilisation est l’un des points de blocage. Alors qu’au début de la guerre, les combattants ne se posaient pas la question de la durée de leur engagement, la temporalité du conflit a changé.Conscients d’une armée russe qui se réorganise et se renforce, et de partenaires occidentaux qui, dans la perception ukrainienne, prennent soin de donner à l’Ukraine juste assez d’armes pour tenir, mais pas assez pour gagner, les Ukrainiens voient aujourd’hui leur guerre s’inscrire dans un temps très long. Dès lors, être mobilisé pour la durée totale de la guerre revient à s’engager jusqu’à sa mort, et de devoir abandonner tous projets d’après-guerre qui devient un horizon qui s’éloigne à mesure qu’on avance. Cette situation est aujourd’hui insupportable pour de nombreux combattants qui désertent pour signifier leur protestation, et exigent la fixation d’une date de démobilisation en échange de leur retour sur le front. L’État ukrainien est dès lors dans une équation difficile à résoudre : il doit mobiliser plus de combattants, mais pour pouvoir les attirer, il doit accepter de démobiliser.

Enfin, les motifs de désertion, évoqués notamment dans une enquête récemment publiée, relèvent aussi des problèmes de montée en capacité de l’armée ukrainienne : le manque de commandants compétents, les défauts d’encadrement et les défauts de la formation sont notamment soulignés par les déserteurs comme motifs principaux de leur départ. Ces problèmes organisationnels sont un défi majeur pour l’armée ukrainienne et jouent certainement sur le moral des troupes. Cependant, ils sont très loin de marquer un état de débâcle morale et ne s’accompagnent pas forcément d’une perte du sens de la guerre. Souvent vue comme un « exit », la désertion des Ukrainiens se rapproche parfois au contraire du « voice », une prise de parole active pour demander des réformes à l’État.

« Les Ukrainiens souhaitent négocier »

Les mots comptent. « Pensez-vous que le moment de pourparlers de paix officiels entre l’Ukraine et la Russie soit arrivé ? », interroge la population ukrainienne l’institut de sondages Fondation des initiatives démocratiques, en juin 2024. 44 %des personnes interrogées répondent par la positive. Le chiffre se met rapidement à circuler dans les médias, mais avec une formulation légèrement différente :« 44 % des Ukrainiens sont prêts à des négociations avec la Russie »,rend ainsi compte du sondage dans un article Public Sénat.

« L’Ukraine doit-elle rentrer dans des pourparlers avec la Russie pour tenter de parvenir à la paix ? », interroge l’Institut nternational de sociologie dans un sondage, et obtient 57 %de réponses positives en mai 2024. Cependant, dans la version anglaise de cette enquête, commanditée par le think tank américain National Democratic Institute, le terme de pourparlers (« переговори » en ukrainien) a disparu, remplacé par celui de « négociations » : « Do you think that Ukraine should engage in negotiations with Russia to try to achieve peace ? », dit la version anglaise. La formulation est reprise à l’identique par Le Monde quelques mois plus tard, en affirmant que la part des Ukrainiens « ouverts à des négociations serait passée de 33 %, en mai 2023, à 57 %, un an plus tard », et titrant sur « Les Ukrainiens de plus en plus ouverts à des négociations ».

Pourparlers ou négociations? Ce jeu de traduction n’est pas une querelle de linguistes. L’idée d’une volonté croissante des Ukrainiens à négocier, donc s’engager dans un jeu de compromis et de concessions, fait de plus en plus partie du sens commun, là où les sondages faisaient réagir les Ukrainiens sur leur acceptation de pourparlers, c’est-à-dire l’ajout d’un volet diplomatique au volet militaire pour tenter de parvenir à la paix. Consciente ou non, la manipulation produit des effets, en créant une représentation déformée de l’état d’esprit des Ukrainiens dans nos sociétés, mais mettant aussi une pression sur l’Ukraine.

La pression externe à la négociation est bien perceptible dans la société ukrainienne. Les enquêtes d’opinion permettent de creuser le sujet, pour comprendre la manière dont les citoyens réagissent à ces pressions. En décembre 2024, alors que l’on anticipe déjà la présidence de Donald Trump et sa volonté de pousser à un accord rapide, l’Institut international de sociologie de Kyiv propose aux Ukrainiens différents scénarios de négociation, en les interrogeant sur l’acceptabilité des hypothèses proposées.

Le scénario « optimiste » d’une Russie qui garde le contrôle des territoires séparatistes de Donetsk et Louhansk et de la Crimée, mais rend à l’Ukraine les régions occupées de Kherson et Zaporijjia, avec une Ukraine qui deviendrait membre de l’OTAN et de l’UE, obtenant des garanties de sécurité sérieuse et une aide à la reconstruction, obtient l’assentiment de 60 % des personnes interrogées. Le scénario« intermédiaire » d’une Russie qui garde le contrôle de tous les territoires occupés, mais d’une Ukraine qui devient membre de l’OTAN, de l’UE, et obtient des garanties de sécurité et des aides à la reconstruction, est déclaré acceptable par 64% des Ukrainiens interrogés. Cependant, pour plus de2/3 de ceux-là, accepter un tel accord serait une décision « douloureuse à prendre ». Le troisième scénario qu’on peut décrire comme « pessimiste », celui d’une Russie qui garde le contrôle des territoires occupés, avec une Ukraine qui renonce à faire partie de l’OTAN, mais devient membre de l’Union européenne et obtient le soutien nécessaire à la reconstruction, est « douloureux, mais en définitive acceptable » pour 34 % des personnes interrogées, et aisément acceptable pour 7 %.

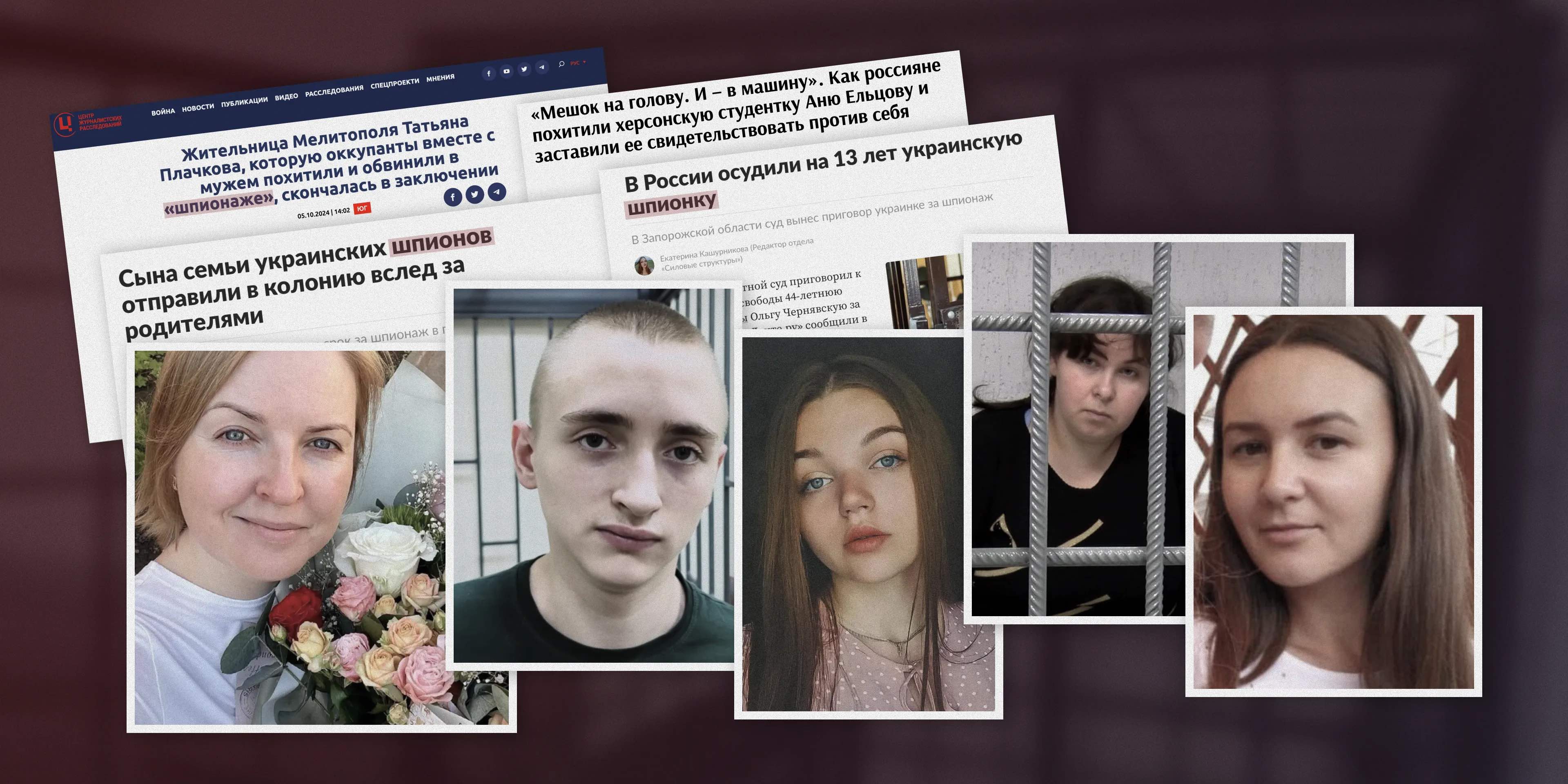

Rares sont les Ukrainiens prêts à un accord de paix quel qu’en soit le prix, nous disent ces enquêtes. Plus que le facteur territorial, ce sont les garanties de sécurité qui font la différence. La préoccupation première de l’Ukraine est de préserver sa souveraineté face à une Russie dont l’intention principale est, à ses yeux, au mieux d’assujettir le pays, au pire de le plonger dans le chaos. Ce ne sont pas tant des territoires qui préoccupent les Ukrainiens que le destin de ceux qui se trouvent sur ces territoires, sous une occupation dont l’Ukraine ne cesse de souligner la violence.

La temporalité de la guerre et cette perception des aspirations de la Russie sont ici centrales pour comprendre l’attitude des Ukrainiens. Alors que les impératifs de l’action politique et du temps contraint par les échéances électorales incitent nos dirigeants à raisonner dans un temps court, et à se projeter en priorité jusqu’à un cessez-le-feu, la société ukrainienne voit dans les négociations à venir seulement une étape dans une guerre inscrite dans un temps qui ne se compte pas en années, mais en décennies. Il y a aujourd’hui un consensus dans la société ukrainienne pour affirmer que l’hostilité russe à une Ukraine souveraine ne se limite pas à la figure de Poutine, et ne s’arrêtera pas avec lui. La guerre d’aujourd’hui poursuit celle de 2014-2022, et sera probablement suivie, aux yeux des Ukrainiens, de celle de demain, où la Russie gouvernée par Poutine ou un autre poursuivra le projet de retirer à l’Ukraine la maîtrise de son destin.

L’attachement des Ukrainiens à leur adhésion à l’Union européenne est à comprendre dans cette perspective :si 71 % des Ukrainiens interrogés affirment en août 2024 qu’il est inacceptable que la Russie les force à renoncer à rejoindre l’UE, c’est parce qu’au-delà de ses capacités d’aide militaire, l’Europe représente pour eux une garantie politique d’échapper à la déstabilisation et à l’effondrement souhaités par la Russie. Cette garantie politique joue dans le temps long, ce temps long que nous avons tant de mal à appréhender et à anticiper dans cette guerre.

Éviter des interprétations rapides ne permet pas seulement d’échapper au piège des solutions faciles, et de donner des clefs pour comprendre les événements dans leur inscription historique et sociale. Cela permet également d’ouvrir les yeux sur des questions qui concernent au plus haut point nos propres sociétés, notamment celles qu’il serait plus confortable de ne pas se poser. Quel prix faudra-t-il payer pour notre difficulté à nous projeter dans le temps long ? Quel est le modèle de devoir citoyen observable dans nos sociétés ? Comment nos sociétés réagiraient-elles face à la nécessité de se mobiliser face à un danger, et quels seraient les ressorts d’un engagement ? Quels sont nos outils de résilience et de résistance ? La puissance perçue de nos États est-elle une force ou une faiblesse ? Autant de questions que l’Ukraine nous renvoie, tel un miroir de nos propres doutes.

POLITISTE, MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES EN SCIENCE POLITIQUE À L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE, CHERCHEUSE À L’ISP (INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE)

A lire également

Anna Colin Lebedev, Dix suggestions pour découvrir la littérature ukrainienne contemporaine.