Bienvenue sur le site

du Comité belge du Réseau européen

de solidarité avec l’Ukraine

Formé peu après l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, notre comité organise des actions de solidarité avec l’Ukraine, entre la société civile belge et la société civile ukrainienne. Lire plus →

Événements

Mar

23

Expo

Exposition de photos «ET JE VIS» d'Alexandre Glyadelov à Bruxelles du 23 janvier au 23 mars

Du 23 janvier au 23 mars, découvrir l'oeuvre d'Alexander Glyadelov. Une approche minimaliste et un humanisme profond.

Feb

10

Conférence

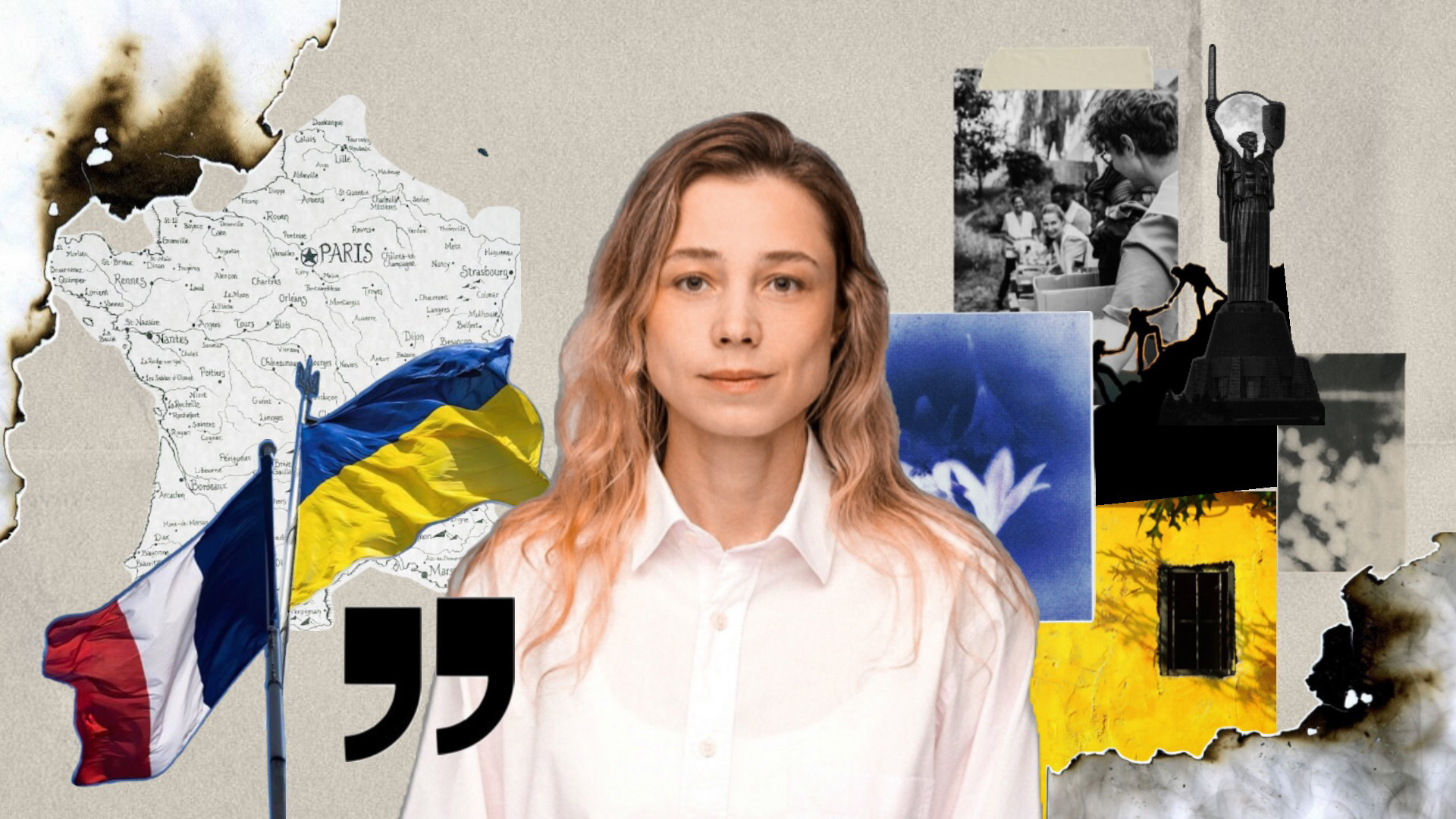

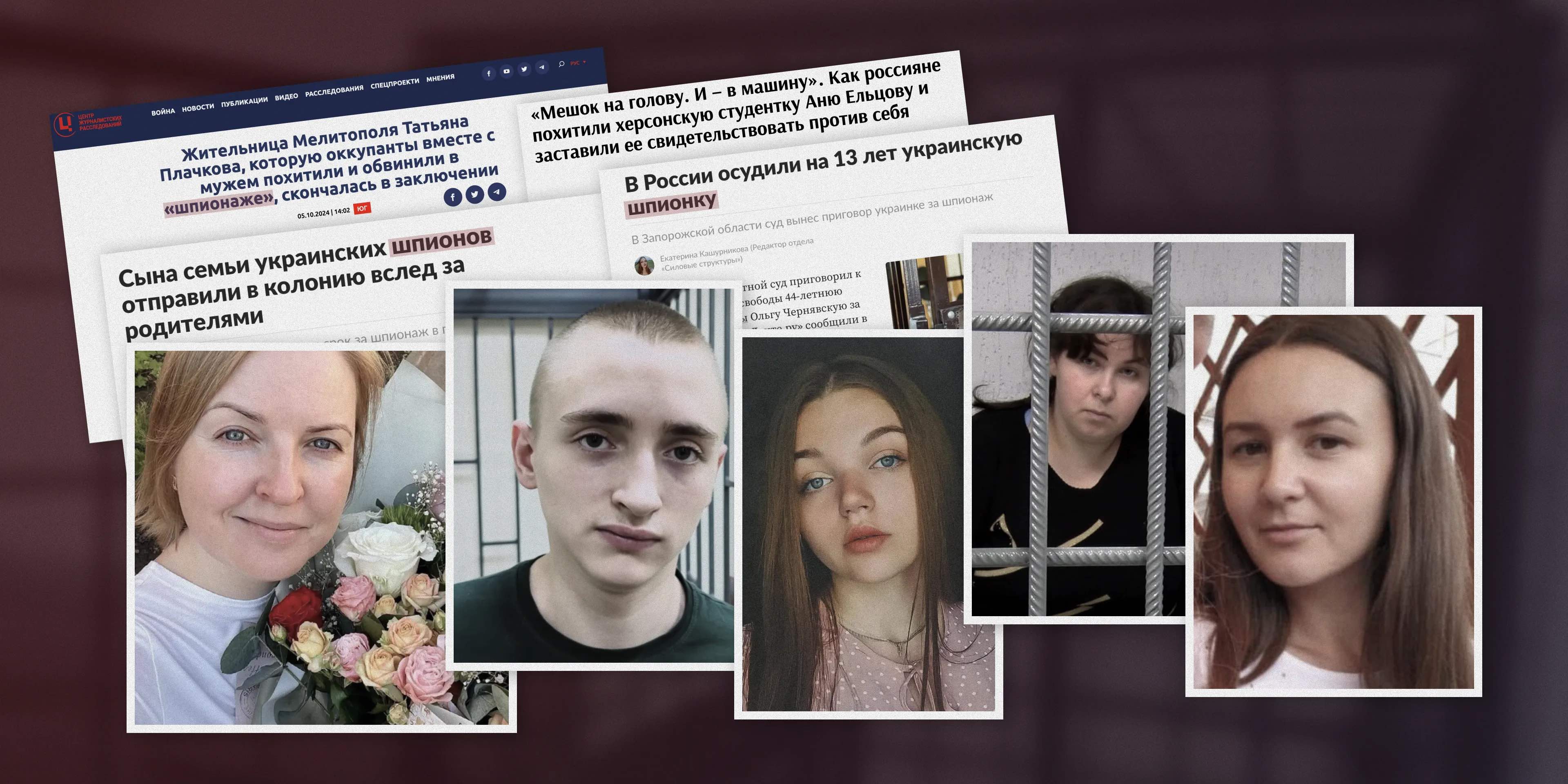

« La résistance populaire dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie », rencontre à Bruxelles avec Yuriy Matsiyevsky,

La résistance ukrainienne dans les territoires occupés, y compris les manifestations civiles et les actions armées des partisans.

tous les événements

→